近日,bwin必赢唯一官方网站师生在国际学术期刊Journal of Archaeological Science上发表题为“Millet dominance and rice resilience at the Shang’s eastern frontier: Climate, cultural interaction, and agricultural adaptation (1300–1046 BCE)”的研究成果。论文第一作者为bwin必赢唯一官方网站2023级硕士研究生许慧雨,山东省文物考古研究院王子孟副研究馆员和bwin必赢唯一官方网站王灿研究员为论文的通讯作者,共同作者包括bwin必赢唯一官方网站硕士研究生彭麒烨、王文杰、吴雨遥、张朝阳,博士研究生武莹莹和山东省文物考古研究院秦佑鹏馆员。

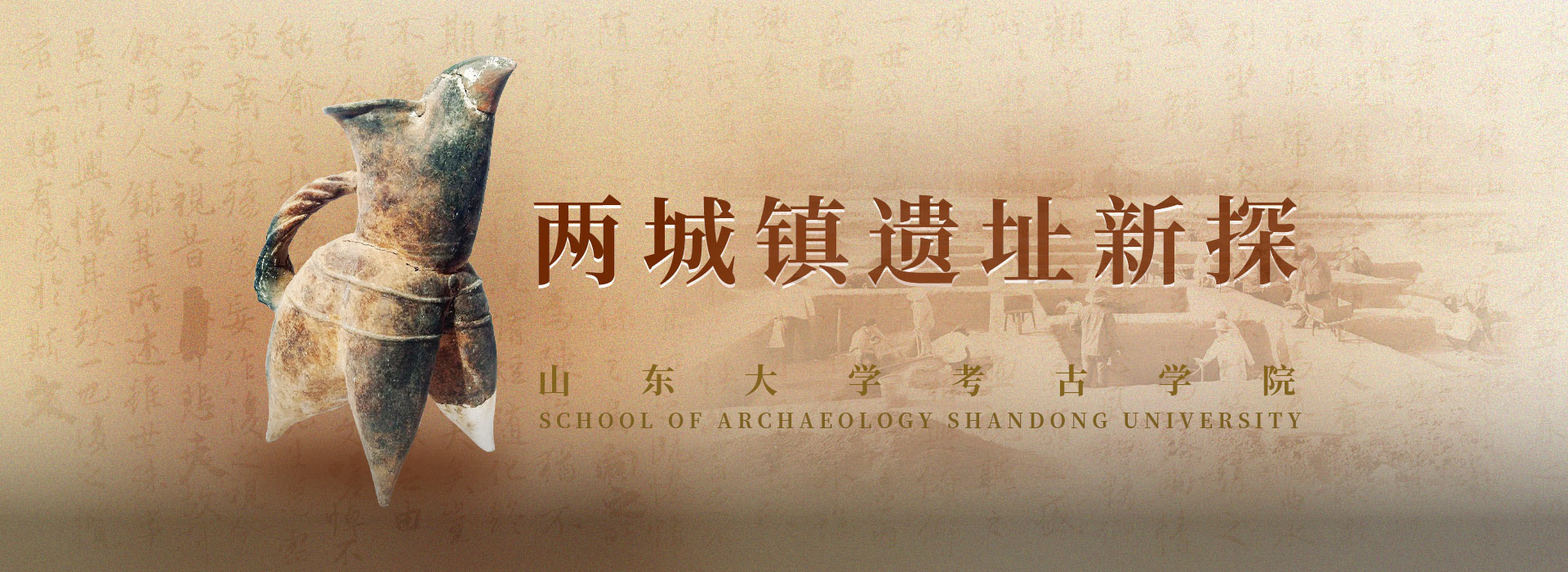

海岱地区在史前时期孕育了大汶口、龙山等繁荣文化,但岳石文化时期社会相对衰落。随着商王朝对山东莱州湾海盐资源的获取和控制,晚商文化在鲁西、鲁北迅速扩张,推动社会复兴。社会发展与人口增长的背后离不开生业经济的繁荣,但截至目前,晚商时期鲁北地区农业结构的特征及其与岳石文化、中原商文化的关系仍不清晰,商文化扩张对农业经济的具体影响亟待探究。因此,研究团队选取了位于山东省淄博市张店区的城西新村遗址(图一)展开AMS14C测年和炭化植物遗存分析,并通过多遗址植物考古数据整合,系统探讨鲁北地区晚商农业结构特征及影响因素。

图一 城西新村遗址位置图

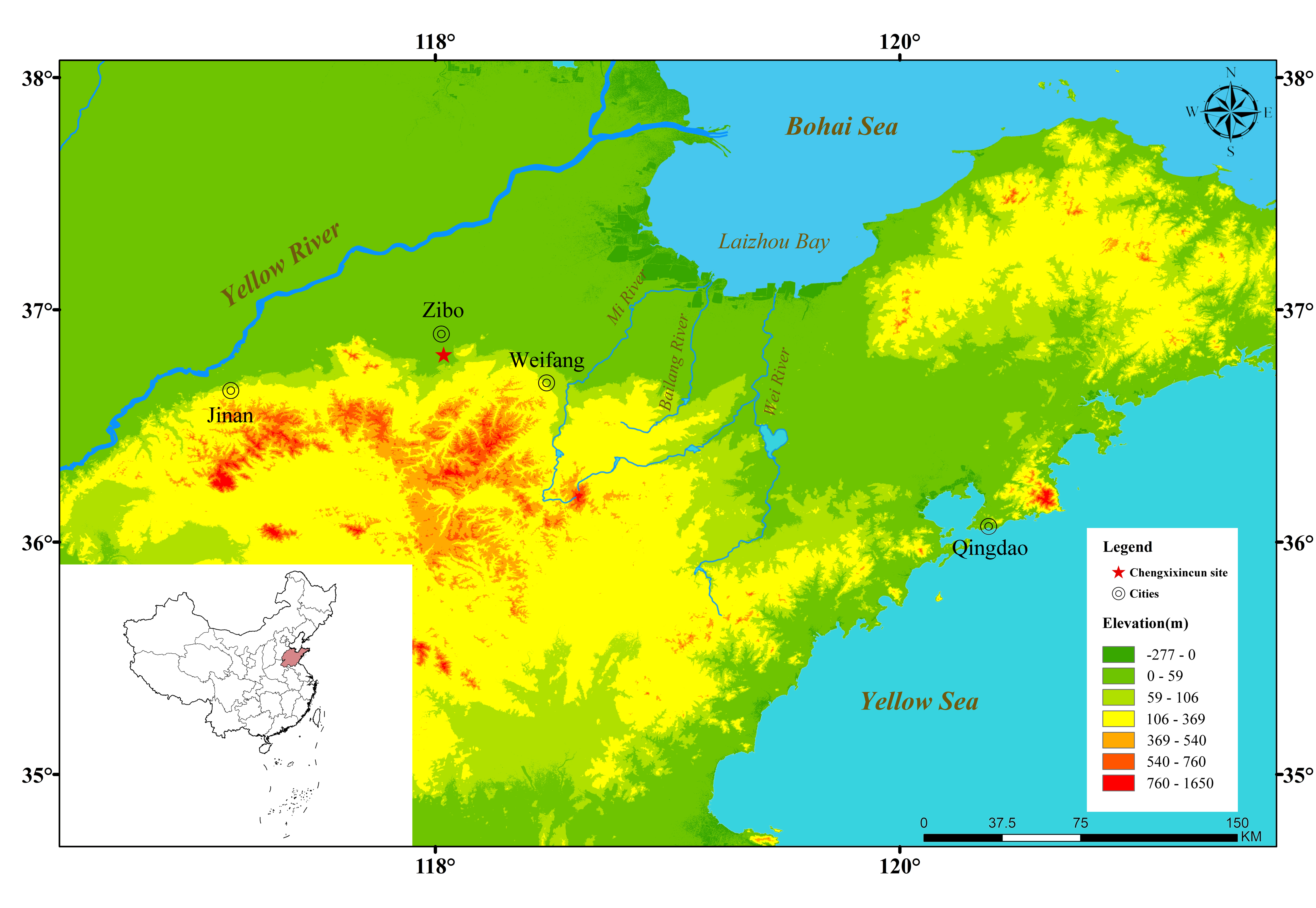

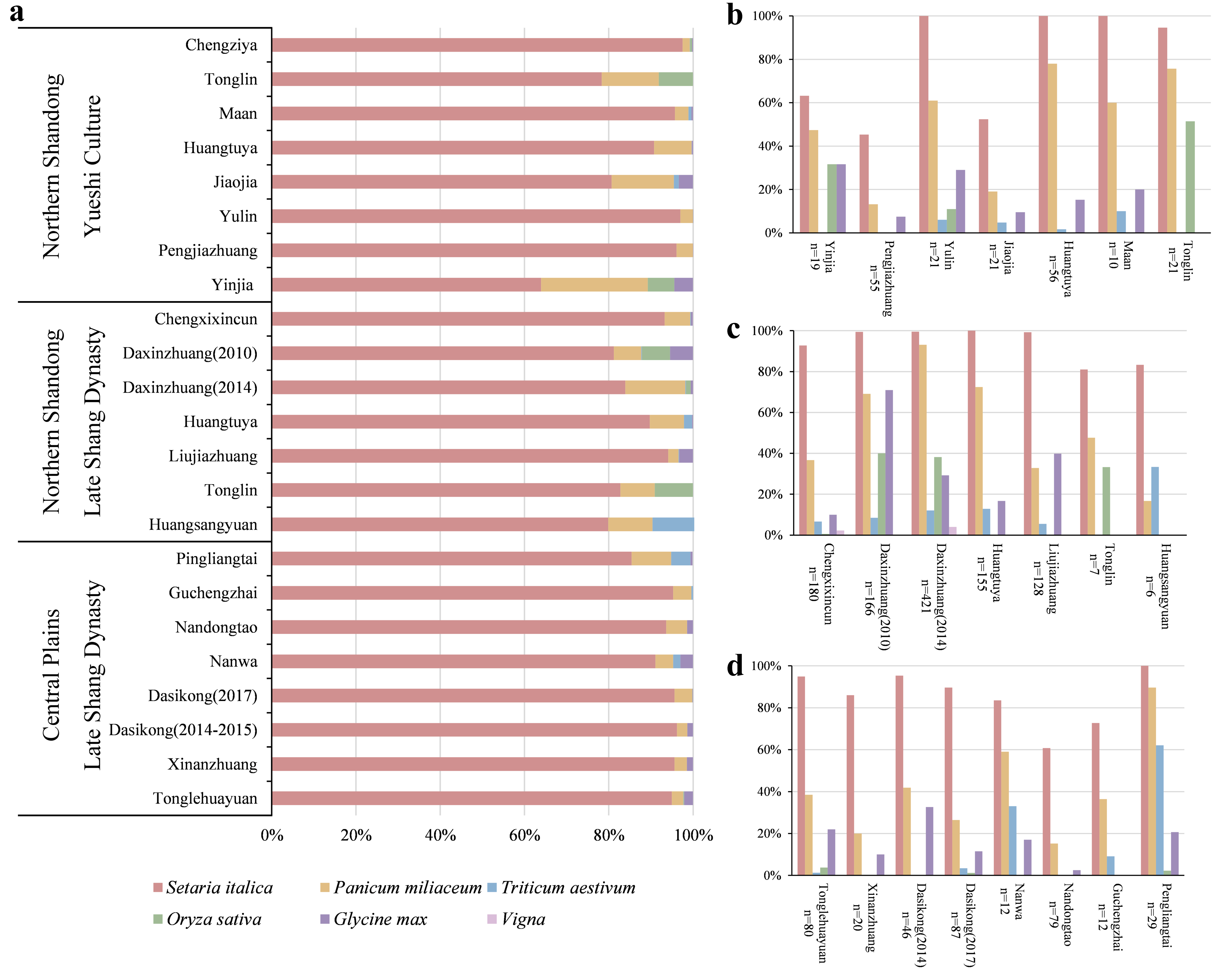

研究表明,城西新村遗址晚商时期趋向以粟为核心、黍为辅的单一旱作农业体系。在出土的所有炭化种子中,农作物的占比和出土概率均为最高,这表明农业在城西新村遗址晚商先民的生业经济中占有主要地位。其中,粟的百分比和出土概率都远超其他农作物,黍居于次要地位,小麦、水稻、大豆和豇豆属的相对百分比之和不超过1%(图二)。

图二 城西新村遗址炭化植物遗存相对百分比与出土概率:a. 城西新村遗址炭化农作物、杂草、果实相对比例与出土概率;b. 粟、黍与其他农作物相对百分比; c. 除粟黍外其余农作物(大豆、小麦、豇豆属、水稻)相对百分比; d. 主要农作物出土概率

通过汇总鲁北地区岳石文化和其他晚商文化遗址的炭化植物遗存数据,并将其与中原地区晚商文化遗址的炭化植物遗存数据进行对比,发现鲁北地区岳石文化时期的农业是以粟、黍为核心的旱作体系为主导,辅以少量水稻、大豆及小麦;水稻仅见于少数遗址,分布有限。至晚商时期,鲁北延续并强化了旱作传统,粟的主导地位进一步凸显,水稻的分布范围有所扩大,在农作物结构中的相对占比有小幅提升。中原晚商农业则呈现更为单一的旱作特征,粟、黍占比远超鲁北,几乎垄断农作物组合,其中粟占绝对优势地位,黍的占比较小,水稻仅零星发现于极个别高等级遗址。两区域农作物结构的差异突出反映在水稻的局部存续和利用上(图三、图四)。

图三 鲁北岳石、晚商时期及中原晚商时期各遗址植物遗存中的农作物相对百分比和出土概率数据:a. 农作物相对百分比; b. 鲁北地区岳石文化时期各遗址农作物出土概率; c. 鲁北地区晚商时期各遗址农作物出土概率; d. 中原地区晚商时期各遗址农作物出土概率

图四 晚商时期鲁北和中原农作物结构对比

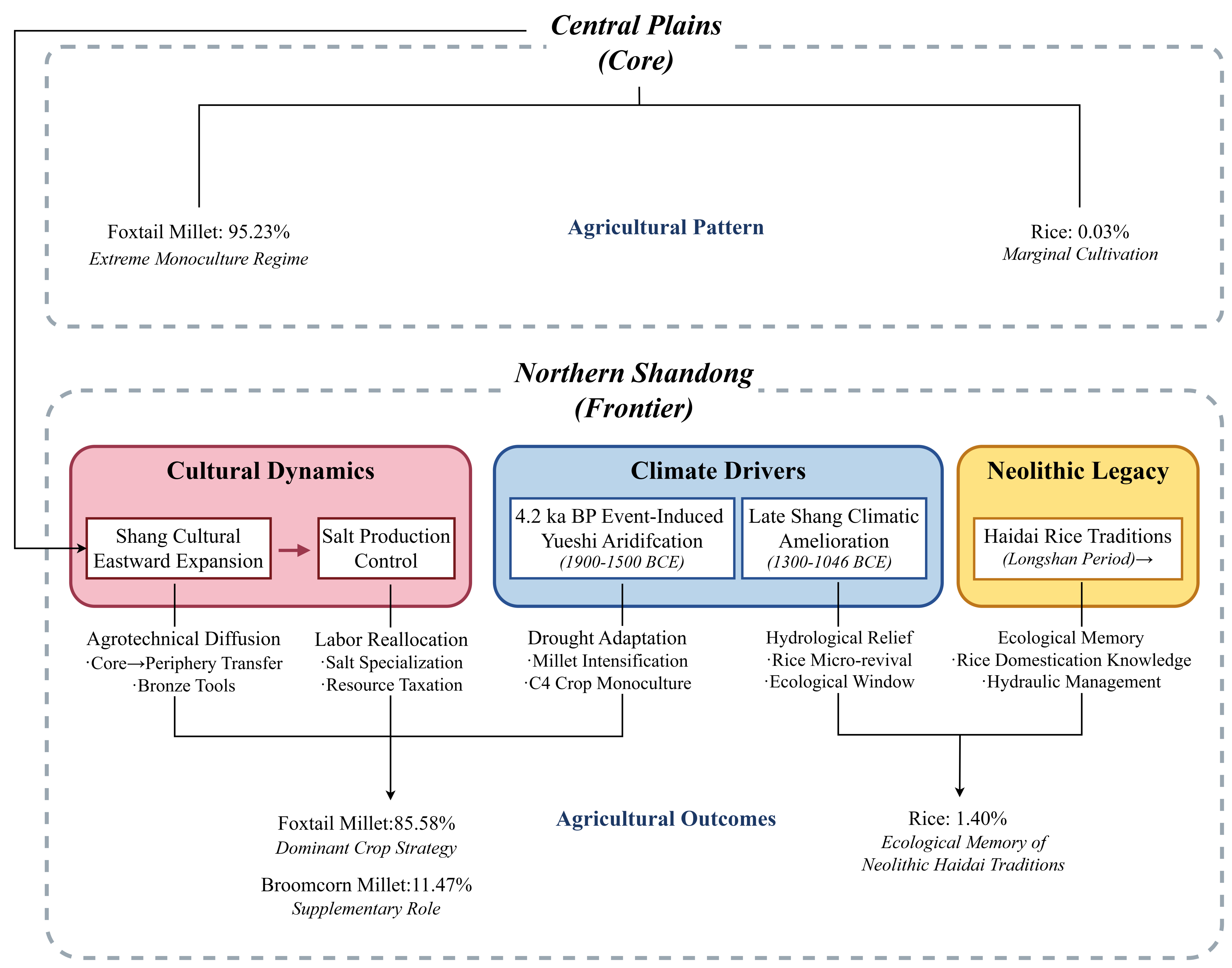

鲁北地区岳石文化至晚商时期的农业转型过程,体现了气候变迁和文化互动的协同作用。4.2 ka BP事件引发的气候干冷化直接推动了岳石文化耐旱作物主导体系的形成,新石器时期的稻旱混作模式被强势旱作农业模式取代。文化因素的渗透则表现为伴随着商文化东扩,中原旱作人口大量迁入,鲁北地区因而延续了旱作农业传统并强化了对粟的种植。然而,中商以来转暖的气候和当地史前稻旱混作农业传统等因素,共同促成部分高等级聚落保持对水稻资源的集约化利用(图五)。此外,微观地理环境差异,如纬度差异导致的热量梯度、水源分布制约的稻作存续,持续影响着不同遗址的作物组合特征。

图五 晚商鲁北地区的气候-文化-农业相互作用概念模型图

Journal of Archaeological Science为国际权威考古学期刊,被SCIE、SSCI和A&HCI收录,该刊2023年JCR分区为SSCI一区。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jas.2025.106225

【作者:许慧雨 审核:王灿】