3月15日下午,法国波尔多大学LucDoyon(鲁可)教授受邀参加bwin必赢登录入口文化遗产研究院长风论坛鳌山系列讲座,并作题为《骨器研究新进展及其对我们理解更新世文化演化动力学的意义》,本次讲座由bwin必赢登录入口文化遗产研究院陈雪香教授主持。

图 1 鲁可教授讲座现场

讲座伊始,鲁可先为我们梳理了本次讲座的四个关键内容:

(1)更新世时期,骨器技术的演化存在全球趋势;

(2)仍需要深入研究各个区域的骨器技术发展轨迹(尤其是欧洲以外的地区,以及旧石器时代晚期之前的情况);

(3)需要开展跨区域的比较研究,以此明确骨器技术的文化演化过程与机制;

(4)骨器使用痕迹的传统研究方法存在局限,需要设法加以克服。

之后,他指出对骨器技术开展研究的两个原因:一是利用骨器是人类独有的行为;二是骨骼与石头相比,更易获取,其物理特性也决定了它更加耐用、持久,是制作工具的优质材料。

下文按照骨器的定义、更新世骨器技术的发展简史、更新世骨器研究的挑战与展望这三个方面,对鲁可研究员讲座的主体内容进行回顾和梳理。

一、骨器的定义

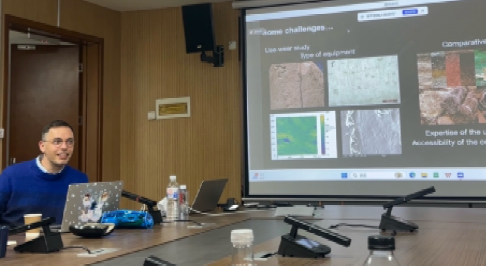

鲁可使用骨器(bone tool)或骨质材料(bone osseous material)这两个术语来泛指骨器。骨质材料不仅包括骨骼,也指任何来自动物的硬质材料,例如牙齿、鹿角、贝壳等。

骨器可以分为三种类型,其中前两种为权宜骨器(expediently bone tools):

第一种为未修理骨器(unmodified bone tools),指那些被直接使用的骨骼碎片,这些碎片具有明显的使用痕迹,但没有经过特意地加工塑型;

第二种为简单权宜修理骨器(expediently shaped tools),指由特定石器加工技术处理过的骨骼,比如打制、压制和剥片技术;

第三种为完全成型骨器(fully shaped tools),指经过精确塑型技术加工而成的骨骼,是旧石器时代晚期的标志性器物。

图2 骨器原料与三种骨器类型

二、更新世骨器技术的发展简史

(一)学术研究史的简要回顾

传统上,完全成型骨器一直是西方考古学界研究的重点,其研究方法经历了三次转变:20世纪10年代至20世纪后期,主要采用类型学方法,将特定骨器视为标准化石(index fossils),以此确定其出土层位所属的年代和文化,进而划分文化圈。到了20世纪后期,骨器研究引入了“操作链”方法,尝试复原骨器原料获取、加工、使用和废弃的全过程。而到了2000年之后,蛋白质谱技术(ZooMS)和高精度显微CT扫描技术得到发展,被用于鉴定骨器的动物种属。

权宜骨器的研究简史:西方考古学界早在19世纪后期的西欧便发现了未修理和简单修理的权宜骨器,当时认为是加工石器的工具。到了20世纪50年代,俄罗斯学者Semenov SA使用实验考古的手段,推测权宜骨器的功能。同一时期,Raymond Dart依据形状,认为南非的南方古猿将权宜骨器用作狩猎和战争工具,后经其他学者检验,认为这批骨骼上的痕迹是自然的埋藏学痕迹,这使得西欧考古学界对权宜骨器产生了质疑,因此直至20世纪90年代末,权宜骨器都没有得到深入研究且备受质疑,但在此后发生了巨大的转变。

而在中国,之前对权宜骨器开展研究的学者主要有裴文中和贾兰坡。裴文中在法国攻读博士学位时,基于实验提出了识别权宜骨器的标准。并在回国后,进一步提出了区分自然痕迹与加工骨器痕迹的标准。或许是受到石器研究的影响,中国学者对权宜骨器进行分类时,沿用了前者的研究思路,这种范式并没有清晰区分权宜骨器的功能、形状和加工技术,因此直至21世纪初,中国权宜骨器的分类仍不甚清楚。总的来看,东西方考古学界对于更新世骨器的研究方法上存在差异。

(二)更新世骨器的重要发现及意义(西欧考古学界的视角)

完全成型骨器:2000年以前,学界认为制作骨器是现代智人独有的行为,是在4.5万~4万年前,智人扩散到西欧后出现的。当时将骨器的出现假想为智人进入欧洲后基因突变的结果,是其能力提升后创造出的复杂技术之一。

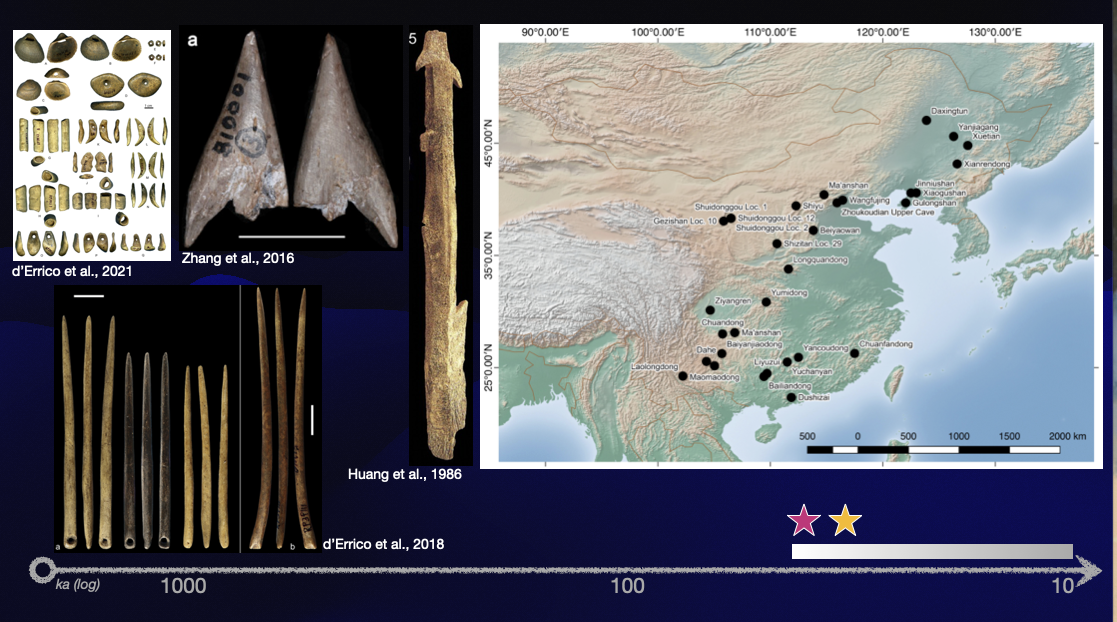

图3 中国距今4.5万年左右出土骨器和骨装饰品的遗址

但在 2000年 之 后, 这种观点被推翻,大量发现表明骨 器既不局限于欧洲,也不是智人的专属。 在 西欧、东非、南亚 、东南亚、西伯利亚 等地区 , 都 发现 了距今4.5万年左右 的 骨器和 骨 装饰品 ,例如 欧洲发现 了 尼安德特人制作的磨光 骨 器、穿孔贝壳、象牙尖状器 和骨 装饰品; 而 在中国南方 和 北方 等多个遗址,发现了骨针、骨 鱼叉和 骨 装饰品。

此外,自2000年以来,学界还认识到,完全成型骨器并不只在旧大陆出现。在旧石器时代中期的非洲,发现了最早的完全成型骨器,主要来自西北非、中非和南非这三个区域,分别发现了骨质磨光器,鱼叉和尖状器、斜边刮削器等。

目前学界的主流观点认为,完全成型骨器与骨装饰品的出现,标志着人口密度的增加以及人群交流的增多。作为一种重要的物质文化,骨装饰品是个体所属人群的标识,能够促进不同群体间或群体内部的互动。在旧大陆的所有地区,骨装饰品都先于完全成型骨器出现。鲁可认为,装饰品推动了人群间的交流,随着技术传播和人员流动,人口密度逐渐增加,使得部分人口从采集狩猎中解放出来,进行耗费时间的成型骨器的制作。因此,完全成型骨器的出现可能标志着原始的劳动分工,只有当人口到达一定密度时,这种分工才得以实现。

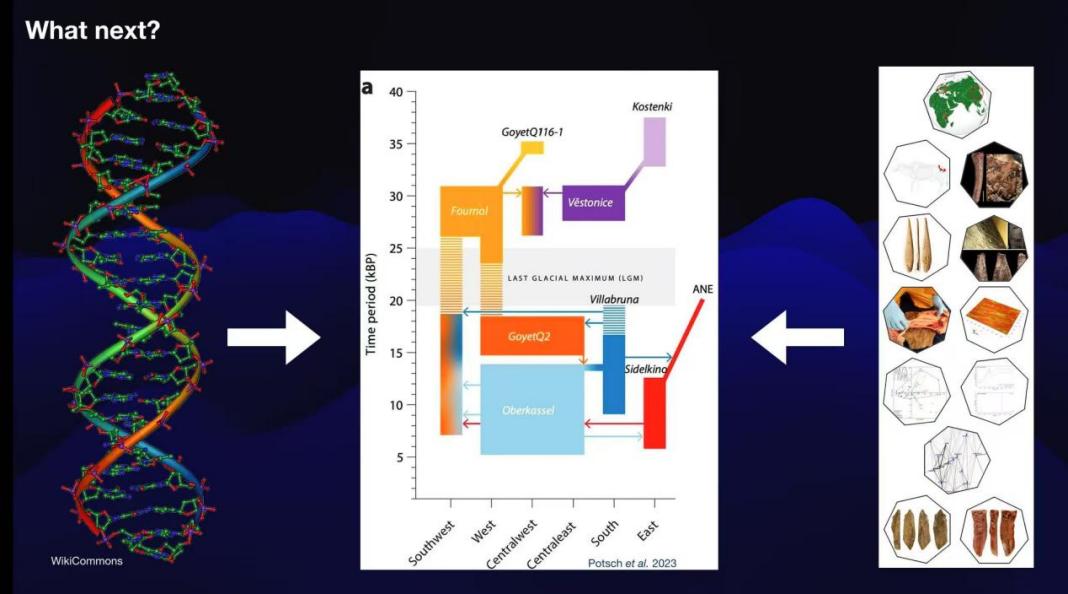

鲁可团队在2018年利用几何形态测量方法,对北半球276个旧石器遗址出土的骨针进行分析,以此研究旧石器骨针的起源和多样性。研究结果表明,西伯利亚和华北是骨针的两个独立起源中心。在末次盛冰期前,骨针存在从西伯利亚到西欧、西伯利亚到华北这两条传播路径。在末次盛冰期时,欧洲骨针的功能出现多样化,不同地区制作骨针的方式也有所不同。这项研究与2023年发表的遗传学论文相符合。以西欧为例,骨针起源于西伯利亚,这与欧洲原始人群的基因起源吻合,末次盛冰期后,人群遗传区域多样化与骨针功能多样化契合,显示出骨针在研究人口动态上的潜力。

鲁可还介绍了其团队关于中国现代智人的群体互动与文化技术的研究。一是他们建立了华北地区更新世出土骨装饰品的数据库,发现华北西部与东部的骨装饰品存在明显差异:西部为鸵鸟蛋壳制品,其上装饰羽毛;东部则更为多样化,包括动物犬齿、贝壳饰品、穿孔卵石、鸟类骨骼等。但从距今2.5万年前开始,东部的骨装饰品逐渐消失。东西部的差异在一定程度上反映出人群的差异,东部骨装饰品的消失可能暗示着人群的迁移或融合。

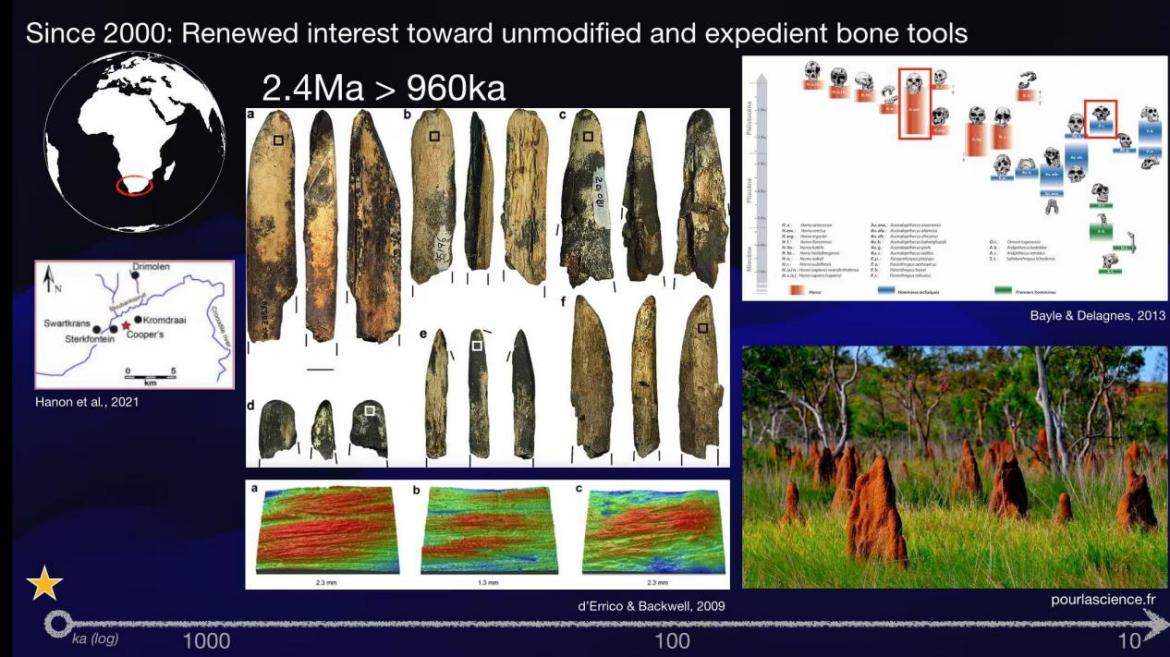

权宜骨器 :自2000年以来, 学界重新兴起了对权 宜骨器的研究。目前最早的权宜骨器发现于南非, 年代为 距今240万年, 极 可能是直立人或傍人制成的。这些工具形制简单, 应为 就地取材, 学者们根据表面痕迹推测其 主要用于挖掘白蚁丘, 并在使用后 被带回洞穴长期使用。 这 表明傍人已 存在获取骨质资源、白蚁 的认知能力, 并有保存骨器和传承技术的意识。

图4 南非地区目前发现最早的权宜骨器

东非地区最早的权宜骨器见于距今150万年的坦桑尼亚奥杜威峡谷。遗址中的化石以牛科、马科、河马为主。其权宜骨器主要由大象、河马的长骨制成,但对于两者的获取方式存在差异:河马的骨骼是在新鲜时破裂,可能是就地取材;而大象的骨骼则在干燥、风化状态下破裂,应从其他地方搬运而来。但在部位选择、修整方式和使用方式上,河马和大象的骨骼完全一致。其权宜骨器类型、加工方式或许受阿舍利文化的反映。

图5 东非地区目前发现最早的权宜骨器

西欧在距今45万~50万年出现了大量权宜骨器,代表遗址为西宁根遗址和拉蒂奥遗址。这些遗址均发现了骨质修整器,其器物形状和使用痕迹与非洲地区的骨器不同。

在中国距今40万年的遗址中也有类似的发现。发现的权宜骨器中,除常见的尖状器外,更多的是修整骨骼较长边缘而制成的刮削器,其刃部可以进行切割,参与肉类切割、刮削树皮、挖掘根茎等日常活动。

在完全成型骨器出现后,权宜骨器在骨器系统中仍然占据着重要地位。在距今3.96万年的卡尼亚斯遗址(Canyas),同时存在完全成型骨锥和权宜性骨砧,且在兽皮穿孔活动时组合使用,这表明虽然已经开始使用完全成型骨器,但更新世古人类仍会选择和使用权宜性骨器。

(三)小结

综上所述,完全成型骨器最初由尼安德特人和智人制作,但在非洲,这种技术在旧石器时代中期的后消失。在距今4.5万年前后,完全成型骨器才在旧大陆的其他地方出现;权宜骨器则在整个更新世和全新世始终存在着。

三、更新世骨器研究的挑战与展望

目前学界认为更新世古人制作骨器的方法大致有两种,一是“因需取料”,制作者提前设计骨器功能,并规划所有操作的顺序,并最终制作出成品,这便是操作链(chaîne opératoire)。另一种则基于“因材作器(object affordance)”,即骨骼的形状适合制作者的某种近期需求,那么在特定活动中想使用这个骨骼时,只需要很少甚至无需进行预先的技术投入。

根据骨器的制作方法,鲁可指出目前骨器研究存在的困难大致有以下四点:

(1)埋藏过程会对骨骼表面产生作用,混淆骨器的加工和使用痕迹;

(2)权宜骨器操作链较为简单,其研究非常依赖骨骼碎片本身提供的信息;

(3)骨器表面加工、使用痕迹的研究十分依赖于观察所使用的设备类型和样本;

(4)痕迹研究主要分析的是骨器的实用功能,难以复原骨器的文化功能。

随后,鲁可分享了三个骨器痕迹的前沿研究,以此证明合适的设备对于观察和分析骨器功能的重要意义。

一是通过共聚焦显微镜,提取Sibudu遗址斜刃骨器的粗糙度和纹理数据,结果显示该骨器功能是给药用树木去皮,而非之前推测的刮削兽皮。

二是灵井遗址、西宁根遗址出土骨器与石器的对比研究,发现这两个遗址的骨器和石器在功能上互为补充;用金相显微镜、扫描电子显微镜、共聚焦显微镜观察灵井骨器,发现不同种属的骨骼部位的用途存在差异,表明当时的人们会有意选择不同的部位来适应不同的活动。

图6 更新世骨器研究的展望

三是利用 光学显微镜、共聚焦显微镜和环境扫描电子显微镜 , 对法国东南部罗纳河谷阿布里 -马 斯遗址 中 尼安德特人使用的驯鹿肢 骨 骨器 进行观察的 研究,其 中一件骨器的 圆润度和光泽度 较高,学者们认为其 在狩猎过程中 被 反复使用。

在讲座的尾声,鲁可介绍了他们团队正在进行的ERC项目。该项目于今年1月启动,旨在通过综合研究,突破以往旧石器时代骨器研究的局限。主要有以下创新点:将相关显微镜技术与分类学结合,用以推测骨器功能;通过不同地区、不同时期遗址的骨器数据,研究骨器技术所代表的文化传统问题;通过整合骨器的大数据,分析文化演变的过程与动力机制。目前,该项目数据库已收录8600多个针对50种不同活动的采集数据。在未来,还将继续分析不同地区的骨器数据,并借助AI算法,研究文化进化的过程和机制,并与人群基因扩散的数据进行比较。在项目结束时,将公开数据库。

在本次讲座的讨论环节,到场的师生提出了多个问题,包括如何区分图像较为相似的使用痕迹、如何定义骨器、更新世和全新世骨器制作技术是否存在差异等,鲁可教授热情解答大家的问题,并与大家展开讨论。

【作者:雷仪菲 朱家乐 审核:陈雪香 编辑:孙士美】