近日,bwin必赢唯一官方网站郎剑锋教授、申静怡副教授、博士研究生耿超联合山东省文物考古研究院赵益超副研究员、淄博市淄川区文物事业服务中心郭宇奇在《中国国家博物馆馆刊》发表了题为《中国低温铅釉陶起源研究的若干问题》的学术论文。该文对中国低温铅釉陶起源研究的相关资料、重点问题进行了系统梳理,提出了中国低温铅釉陶起源后续研究方向。

低温铅釉陶以普通粘土作胎、以铅的氧化物为助熔剂、以铁或铜等金属作呈色剂,在约700-1000℃温度下烧制而成。低温铅釉陶技术的起源是中国陶瓷史上的重大问题,又因涉及中西交通和中外文化交流而具有世界文化意义。

由于考古发掘出土资料的匮乏,关于中国低温铅釉陶起源问题的研究时间甚久,却曾长期处于聚讼纷纭状态。本文通过对英国大英博物馆、美国波士顿博物馆、纳尔逊美术馆和日本东京博物馆所收藏的战国时期铅釉陶材料进行梳理,揭示了以往铅釉陶起源“战国说”和“西汉说”的矛盾所在。随着临淄安乐店等战国时期低温铅釉陶材料的不断积累,中国低温铅釉陶“战国起源说”得到了越来越多学者的认可,战国时期的齐地成为探讨该问题最为重要的区域。

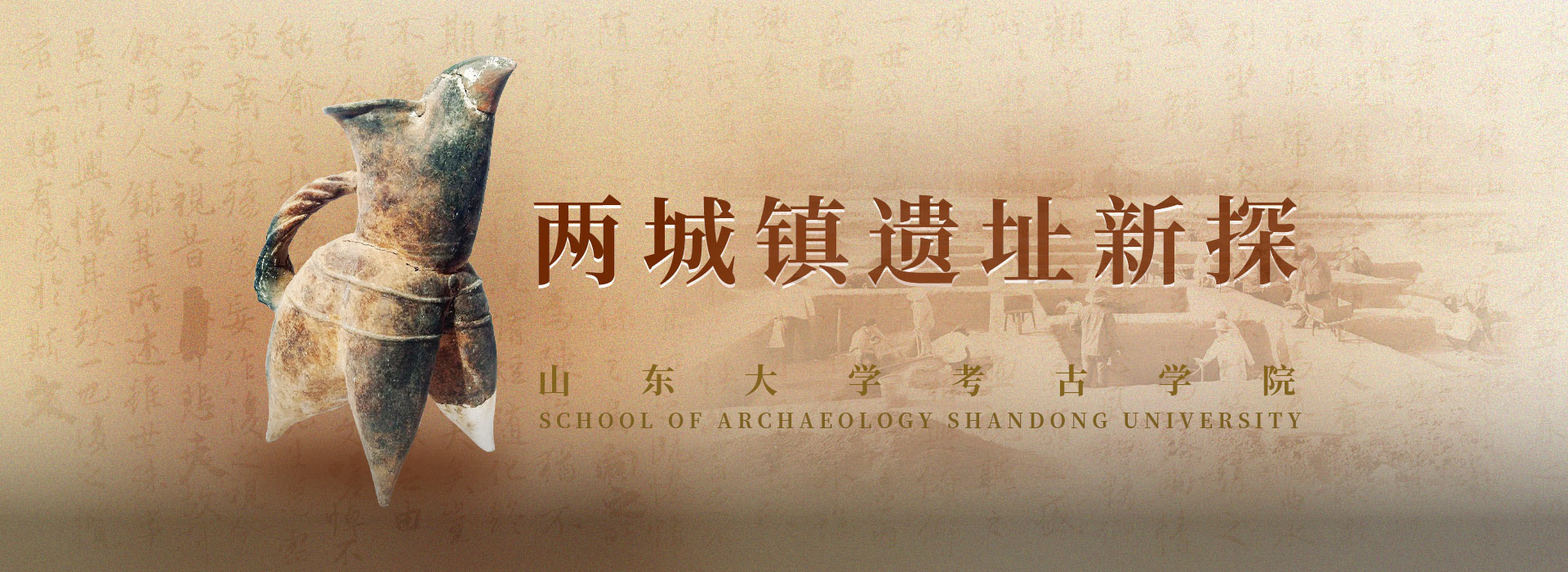

图一 战国时期“铅釉彩陶罐”等

1.战国釉陶罐(大英博物馆) 2.战国铅釉彩陶罐(美国波士顿美术馆) 3.战国铅釉彩陶罐(美国纳尔逊美术馆) 4.战国铅釉彩陶罐(日本东京国立博物馆) 5.彩釉珠纹盖罐(查理士·B.惠特) 6.铅釉彩陶罐(中国浙东越窑青瓷博物馆) 7.战国铅釉彩陶盒(瑞士枚茵堂)(1.Nigel Wood, Chinese Glazes: Their Origins, Chemistry, and Recreation, University of Pennsylvania Press, 2007, p.190 ;2、4、7.谢明良:《中国古代铅釉陶的世界—从战国到唐代》,石头出版股份有限公司,2014年,第16-17页,图1.1、3、4;3.后藤茂树编《世界陶磁全集》第8卷,河出書房新社,1955年,彩版8;5.谭旦冏主编《中国陶瓷》第1卷,光复书局,1980年,第141页,图81;6.陈国桢编著《越窑青瓷精品五百件》上册,西泠印社,2007年,第1页)

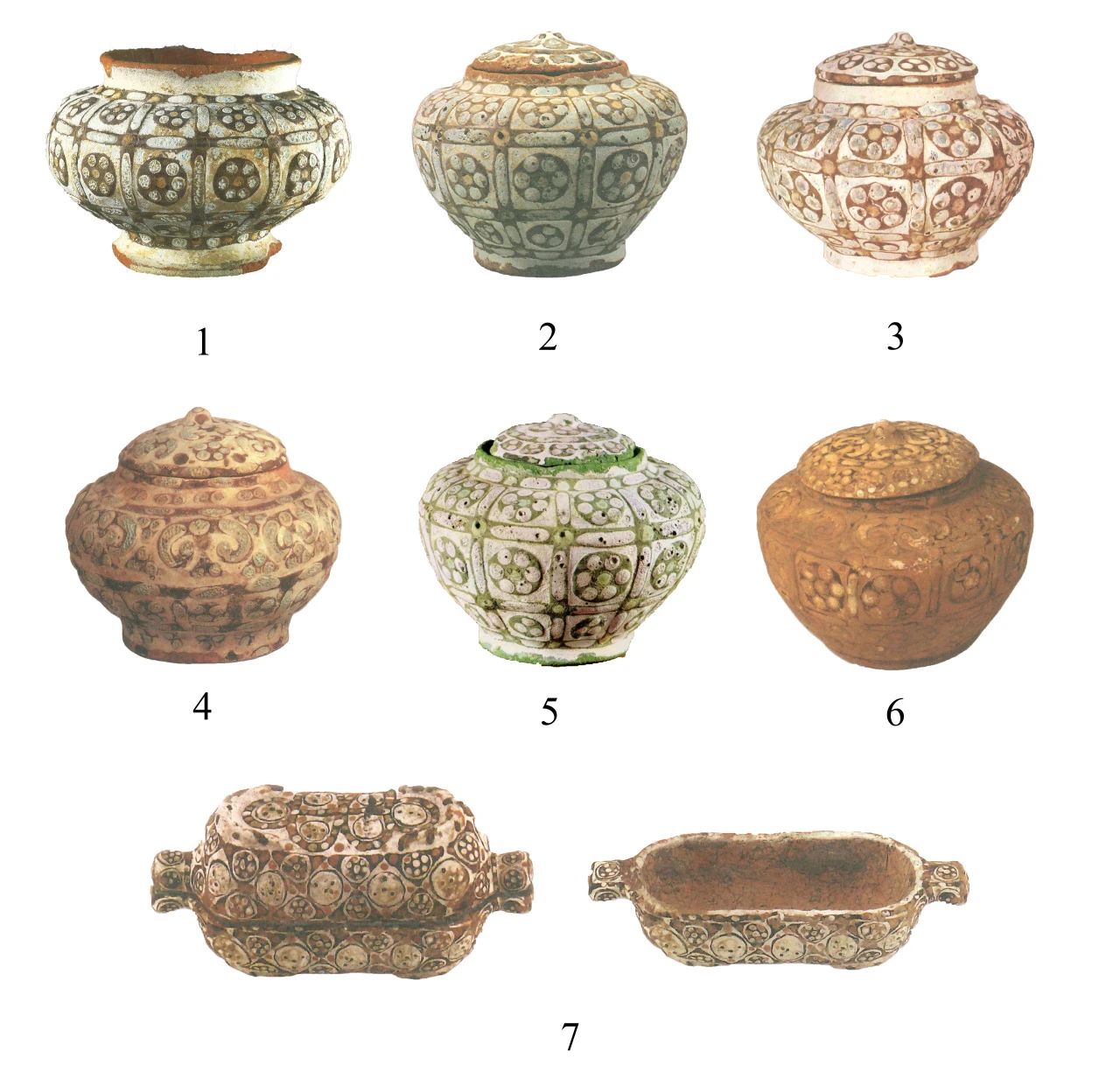

图二 战国时期铅釉陶

1.绿褐釉蟠螭纹壶(美国纳尔逊美术馆) 2.临淄乙烯M006出土战国低温铅釉陶壶 3、4.临淄安乐店M1出土战国低温铅釉陶罍 5.临淄珑悦三期M1824出土战国低温铅釉陶罍(1-1.后藤茂树编《世界陶磁全集》第8卷,河出書房新社,1955年,彩版7;1-2.谭旦冏主编《中国陶瓷》第1卷,光复书局,1980年,第140页,图80;2.现藏山东省文物考古研究院临淄工作站;3、4.现藏齐文化博物馆;5.现藏临淄区文物考古研究所)

研究指出,学术界在探讨中国低温铅釉陶起源过程中,重点主要集中在中国低温铅釉陶技术起源的时间与地点、技术路径和性质问题三个方面。其中,年代与地点问题成为争论的焦点,其原因主要在于对相关研究资料的疑信态度。

研究还指出,在后续研究中,一方面要加强低温铅釉陶的生产与青铜手工业及古代社会的经济、技术、意识形态各子系统关系的思考,揭示低温铅釉陶生产、流通和消费的复杂性;另一方面要尝试探讨低温铅釉技术的发明和传承传播问题,包括秦汉一统进程中,发明和生产低温铅釉陶的小众甚至个别工匠通过何种途径将其技术传承下来、进而影响邻近地区和其他遥远地区。这些问题符合考古学“透物见人”的学术追求和考古学发展的时代要求,未来还需要研究者共同努力、合力推进。

【作者:耿超 】